Cette rubrique explore ce nouveau terrain de jeu, entre artisanat et design urbain. Nous avons choisi de mettre en lumière des pièces fortes, parfois inattendues, mais toujours porteuses de sens : tapis, objets en céramique, structures d’ombre ou mobilier de rue, tous pensés avec une attention particulière à la matière, à la forme, à la fonction.

Taila Studio

Une structure du sensible

À rebours des approches folklorisantes, Taila Design inscrit ici le design berbère dans un langage spatial contemporain. Les textiles ne sont des unités actives de composition. Motifs géométriques, textures brutes, trames tissées à la main, comme une strate, un rythme, un repère. Le canapé n’est pas central par fonction, mais par organisation : il sert de socle au déploiement d’un vocabulaire visuel sobre mais dense. Dans cette lecture, le Berber Design ne renvoie à une architecture du quotidien : modulaire, réversible, ancrée dans l’usage. Ce n’est pas le motif qui parle, c’est sa disposition, sa répétition, sa manière d’habiter l’espace. Une grammaire silencieuse, qui articule mémoire, matière et précision.

@taila.studio

Syntaxe visuelle et spatialité urbaine

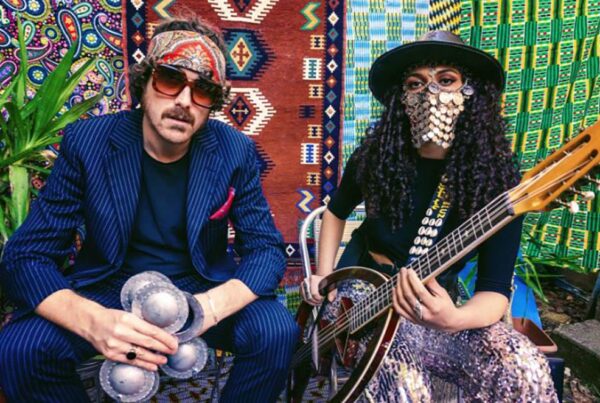

La collaboration entre Studio Cays et Kamos Style formule une réponse directe à l’espace domestique contemporain : ni décorative, ni narrative, mais structurelle. Couleurs pleines, volumes autonomes, géométries actives — chaque élément opère comme une unité syntaxique, organisant l’espace par contraste, tension et ancrage. Ce vocabulaire commun engage une lecture urbaine du mobilier : le lieu n’est plus aménagé, il est composé. Une approche radicale qui fait de l’intérieur un champ d’articulation visuelle, où le design devient outil de pensée spatiale.

@studio.cays

@kamos.style

Une présence structurante

Le pouf Berberstyle articule design d’usage et grammaire visuelle vernaculaire. Son volume dense, à assise basse, ancre l’objet dans une logique spatiale horizontale, caractéristique des configurations berbères traditionnelles. Mais c’est par sa colorimétrie contrôlée — entre neutres chauds, accents de brun et trames écrues, qu’il affirme une lecture contemporaine du motif. Aucun contraste violent : la teinte absorbe la lumière, stabilise la présence. Pensé comme mobile, modulaire, repositionnable, il devient un outil d’agencement silencieux, adaptable à l’évolution des rythmes domestiques.

Plutôt qu’un objet décoratif, il s’impose comme une unité fonctionnelle, capable d’activer l’espace sans le surcharger.

berberedesign.com

Une lecture spatiale

Les pièces de Fanny Lopez sont conçues comme des modules verticaux en céramique, à mi-chemin entre élément signalétique et volume mobilier. Leur géométrie répétitive et leur hauteur variable permettent une implantation flexible dans différents contextes : espaces publics, halls, patios ou intérieurs à forte lisibilité formelle. Le traitement de surface en monochrome, finition brillante qui contraste avec la rigueur des découpes, inspirées de rythmes architecturaux. Ces objets ne sont pas décoratifs : ils balisent, organisent ou segmentent l’espace. Pensés en série, ils peuvent être regroupés, alignés ou isolés selon les besoins du site. Leur poids, leur stabilité au sol et leur résistances Fanny Lopez propose ici une typologie hybride, entre urbain statique et sculpture fonctionnelle.

@fanny.lopez

Vocabulaire urbain, grammaire artisanale

Baptiste Bohu compose à Taroudant un espace où les matériaux vernaculaires comme le zelliges, le bois, et les enduits — deviennent outils de structuration spatiale. La maison applique des logiques urbaines : rythme au sol, ouvertures cadrées, circulation fluide. C’est une lecture de l’espace marocain, traduite en modules, contrastes et orientation.

@baptistebohu

Un vase qui capte lumière et l’espace

Cuit à haute température, ce vase explore les variations chromatiques de l’émail comme langage sensible. Du vert émeraude à l’ocre profond, sa teinte évolue selon l’exposition, devenant un marqueur lumineux dans l’espace. À mi-chemin entre sculpture utilitaire et capteur visuel, il inscrit l’artisanat dans une lecture active de l’environnement.

@saniaceramic

Objets ordinaires, impacts critiques

Mohamed Fariji interroge les mécanismes de perception et de valeur à travers des gestes de détournement précis. En recouvrant une chaise en plastique d’une finition dorée ou en la coulant en bronze, il transforme l’objet usuel en artefact chargé, créant un court-circuit entre utilité et sacralité. Ce déplacement de fonction n’a rien d’ornemental : il critique notre hiérarchie des formes et notre rapport à l’insignifiant. Fariji utilise des matériaux comme le bronze ou la fibre de verre pour ancrer ses pièces dans un champ symbolique : le premier impose la durée, le second évoque la mémoire industrielle. Dans une démarche ancrée dans l’imaginaire marocain sans folklorisation, il réactive les gestes et les objets du quotidien — non pour les figer, mais pour les recontextualiser dans une lecture contemporaine. Son travail relève d’un art urbain réflexif, où chaque pièce est à la fois sculpture, commentaire social, et tentative de réappropriation du réel.

@fariji_mohamed_

Fragments d’usage

Chez Mali Malo, la console devient micro-architecture. Tiroirs en déséquilibre, creux affirmés, bois nerveux : les éléments semblent hériter du chaos maîtrisé de la ville. On lit une pensée du geste, mais aussi du rythme des trottoirs, des seuils, des passages. L’objet tient debout comme une phrase : courte, coupante, dense.

@malimalo.shop

Pierre codée, langage pour l’espace urbain

Samy Snoussi réalise une dalle sculptée en pierre calcaire qui interroge la fonction même de l’ornement dans la ville contemporaine. Plus qu’un motif décoratif, le relief devient ici un outil de composition spatiale : chaque creux, chaque plein agit comme une unité de lecture, un code visuel inscrit dans la matière. Pensée à l’échelle de l’architecture ou du mobilier urbain, cette pièce conjugue abstraction formelle et savoir-faire artisanal. Elle peut être posée au sol, intégrée en façade ou déclinée en série — fonctionnant alors comme une trame modulable, capable de structurer, signaler ou orienter.

@samysnoussi_

Vases d’ancrage

Ses vases conçus prolongent une pensée de l’objet comme architecture à petite échelle. Façonnés à la main, dans une terre brute légèrement pigmentée, ils traduisent un rapport direct à la matière : chaque forme découle d’un équilibre entre main, poids et verticalité. Leur présence volontairement dense, presque sculpturale, introduit dans l’espace un point d’ancrage, un contrepoids au vide. Ni décoratifs, ni strictement utilitaires, ces vases relèvent d’une lecture contextuelle du contenant : celle d’un volume silencieux, issu de gestes anciens, capable de structurer un intérieur comme le ferait un socle ou un seuil. Taddart s’inscrit ici dans une continuité : celle d’un artisanat contemporain, sobre, inscrit dans les usages, sans effet de surface.

@taddart_collection

Les lignes du sol comme lignes de force

À Zug, au cœur de la Suisse, la Maison Toukkani reconfigure les lignes du tapis berbère en le propulsant dans les sphères du design contemporain. Loin des clichés folkloriques, son approche s’inscrit dans une dynamique urbaine, où l’artisanat devient langage, et le tapis, un objet manifeste. Héritière d’un savoir transmis par sa mère, elle choisit de redonner au tapis marocain sa juste valeur, en travaillant la matière avec exigence, en collaborant avec les artisans, et en repensant chaque motif comme une narration. À la croisée du luxe discret et de la mémoire collective, sa démarche mêle culture, design, commerce éthique et conscience spatiale. Khalida Toukkani ne vend pas des tapis : elle installe un dialogue entre l’identité, la ville et le sol que nous habitons.

@maison_toukkani

Une Échelle réduite comme logique urbaine

La table d’appoint conçue par Swiqacrafts adopte une géométrie stricte, pensée comme un extrait d’urbanisme à petite échelle. Ses lignes nettes, sa silhouette basse, ses proportions compactes rappellent les éléments que l’on retrouve dans le mobilier de rue : bornes, seuils, blocs de repos. Ici, le design ne cherche pas à séduire, mais à structurer. L’objet agit comme un ancrage visuel dans l’espace intérieur, tout en assumant une matérialité lisible, presque brute. En transposant les codes du mobilier urbain dans un contexte domestique, Swiqacrafts propose une nouvelle fonction : celle d’un design de transition, capable de relier le dedans et le dehors, le privé et le commun.

@swiqatcrafts

Architecture de résistance

Ce fragment monumental, inspiré des architectures défensives du Sud marocain, convoque un imaginaire ancestral dans un langage spatial contemporain. Formée à la fois à l’architecture et à l’anthropologie, Salima Naji structure l’espace comme un acte culturel et politique. La terre crue — respirante, réversible, peu transformée — y devient une matière stratégique. Elle répond aux enjeux environnementaux tout en réaffirmant les savoir-faire locaux. En réintroduisant ces techniques dans le champ urbain, l’architecte dessine une alternative concrète à l’uniformisation des formes. Le projet révèle ainsi une autre urbanité, plus poreuse, plus lente, plus collective.

@architecte.salimanaji

Aplats sobres

Avec leurs lignes fortes et leurs couleurs franches, ces tables pensées par OC by Diouri réconcilient artisanat et géométrie urbaine. Fabriquées à la main, laquées en aplats, ces pièces assument une double fonction : objet du quotidien et signal visuel. Le geste reste sobre, mais précis. Chaque table devient repère — dans un intérieur comme dans l’espace public. En renouant avec les formes élémentaires et les contrastes chromatiques, OC by Diouri propose une esthétique directe, enracinée dans l’artisanat, mais résolument tournée vers l’urbain. Le bois tourné retrouve ici une puissance plastique nouvelle, à la croisée de la sculpture, du design et de la signalétique spatiale.

@oc_by_abdoudiouri

Métal en tension

Fixée au mur comme un signe, cette sculpture évoque une géométrie fluide, presque vivante. Le métal, travaillé à la main puis patiné, devient ici une ligne d’écriture – entre tracé calligraphique et cartographie sensible. L’artiste plasticien revendique une approche ancrée dans la matière brute, mais aussi dans les usages collectifs de l’espace. son œuvre interroge la manière dont nos gestes, nos trajectoires, nos regards façonnent l’environnement. Par ses dimensions et sa simplicité tendue, cette pièce agit comme un repère, un seuil, une onde. Une mémoire urbaine condensée dans un fragment de métal.

@amineasselman

Une méthode urbaine

Ibrahim Mouhib conçoit l’espace comme un système fluide de transitions et d’usages, inspiré d’une logique urbaine. Ce passage latéral, entre architecture pleine et végétation aquatique, fonctionne comme une séquence respiratoire. Les matériaux — pierre brute, enduit mat, bois sculptural — sont choisis pour leur résistance et leur lisibilité. Le mobilier, peu présent mais précisément placé, structure l’espace sans l’alourdir. Ici, chaque élément répond à une fonction : orienter, tempérer, canaliser la lumière.

@mouhibdesign

Totem d’usage

Cette lampe, développée par Hamimi de forme totemique, dessinée en hauteur, combine verticalité, repérage et éclairage. Réalisée dans un matériau résistant, elle assume une présence forte sans saturer l’espace. Le motif, issu de techniques traditionnelles de sculpture et de tressage, est recontextualisé pour dialoguer avec des environnements publics ou semi-publics : ruelles, placettes, zones piétonnes. L’objet devient signal, marqueur de passage ou point de pause. Une manière d’intégrer l’artisanat dans la ville en activant ses fonctions premières.

@hamimi_living

Géométrie urbaine

Ce projet intérieur mobilise une grammaire géométrique précise, pensée comme surface active. Les carreaux posés en décalage créent une trame rythmique qui traverse murs et sol sans rupture, articulant les plans sans jamais les séparer. Les formes polygonales, légèrement irrégulières, instaurent un dialogue entre stabilité et mouvement, entre fonction et perception. L’ensemble n’impose pas un décor mais propose un cadre d’usage structuré, où chaque élément joue un rôle : orientation, lumière, absorption visuelle. Cette approche du revêtement comme outil spatial renforce l’inscription du projet dans une logique urbaine, non spectaculaire, maîtrisée, pleinement intégrée au quotidien.

@pophamdesign